Ein „Steckenpferd“ von mir sind die Veränderungen des sPW (stratosphärischer Polarwirbel) im Winter. Dies ist ein wichtiger Prädiktor für die Vorhersagen des weiteren Winterverlaufs. Ich gehe regelmäßig im Winterhalbjahr in Analysebeiträgen darauf ein.

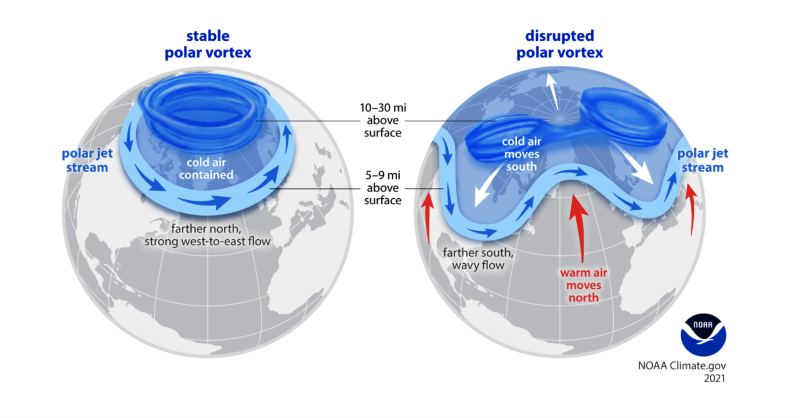

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass ein stark ausgeprägte sPW sich verstärkend auf den Jetstream auswirkt und mildes Atlantikwetter über ME/Alpenraum begünstigt. Ein geschwächter sPW dagegen führt häufig zu einem Schlingern (Meridionalisierung) im Jetstream und arktischen Kaltluftausbrüchen in die mittleren Breiten:

Meist gibt es im Winterhalbjahr einige sogenannte „minor warmings“, die durch die vertikale Ablenkung planetarischer Wellen entstehen. Dabei erfolgt ein Energieeintrag von der Troposphäre in die Stratosphäre und nachfolgend i.d.R. ein „downwelling“ mit vorübergehenden Einfluss auf das Zirkulationsmuster im tPW (troposphärischer PW).

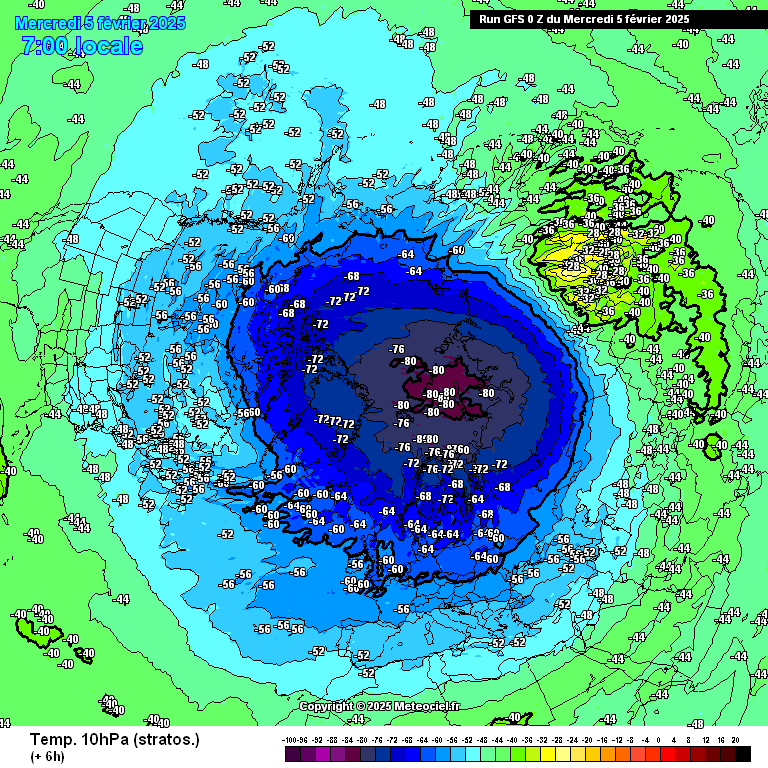

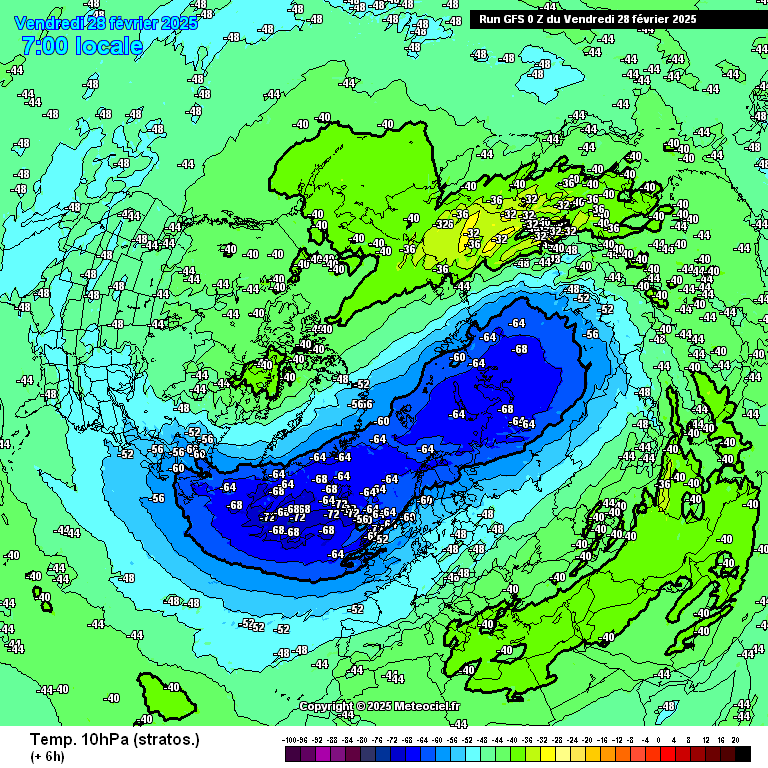

Im vergangenen Winter erwies sich der sPW als besonders gut ausgeprägt und „standhaft“. Er wechselte mehrmals zwischen einer zentrierten Form mit sehr kaltem Zentrum und einer gestreckten Form. Die Troposphäre, unsere Wetterküche, blieb davon unbehelligt! Überraschungen „von oben“ mit länger andauenden winterlichen Abschnitten fehlten den ganzen Winter über. Die Einflussfaktoren/Telekonnektionen, auf die ich in meiner Winterprognose eingegangen bin, blieben dominant (z.B. La Nina).

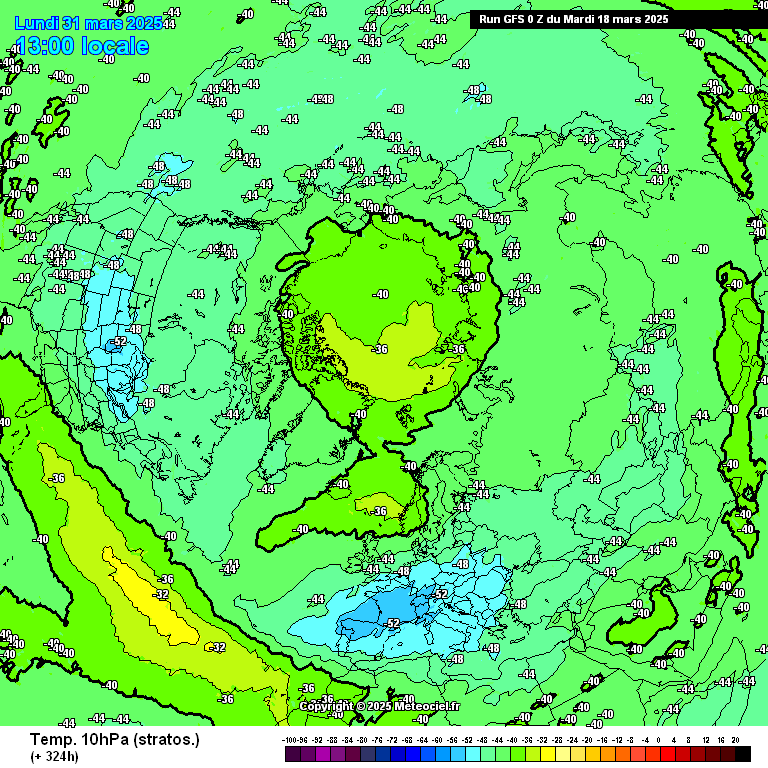

Exemplarisch typische Darstellungen der Temperatur des sPW in 10 hPa des vergangenen Winters, zwischen denen mehrmals gewechselt wurde:

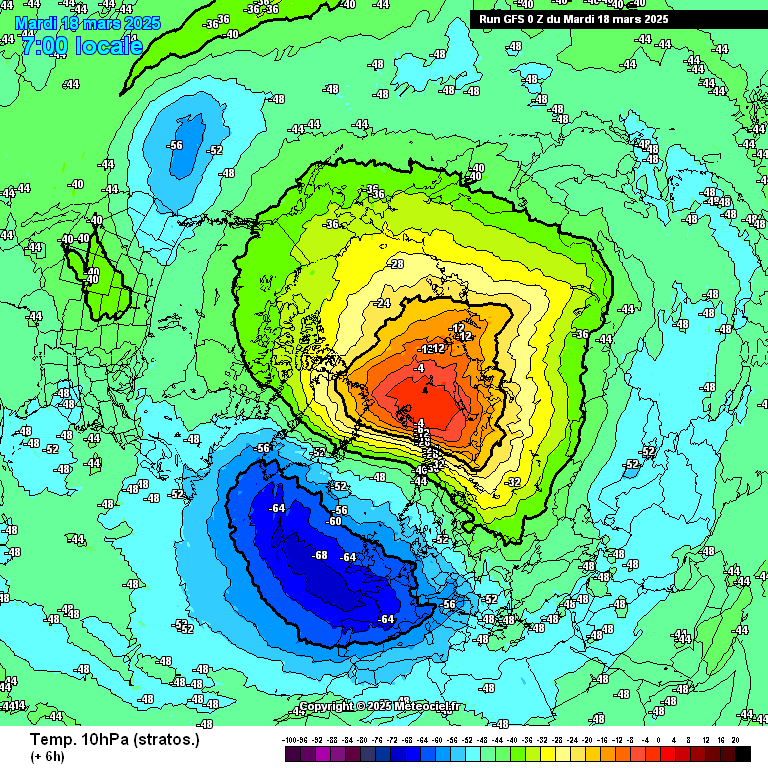

Sehr spät und damit zu spät für einen winterlichen Wetterabschnitt kommt es nun in der zweiten Märzhälfte zu einer plötzlichen Stratosphärenerwärmung (SSW, sudden stratospheric warming):

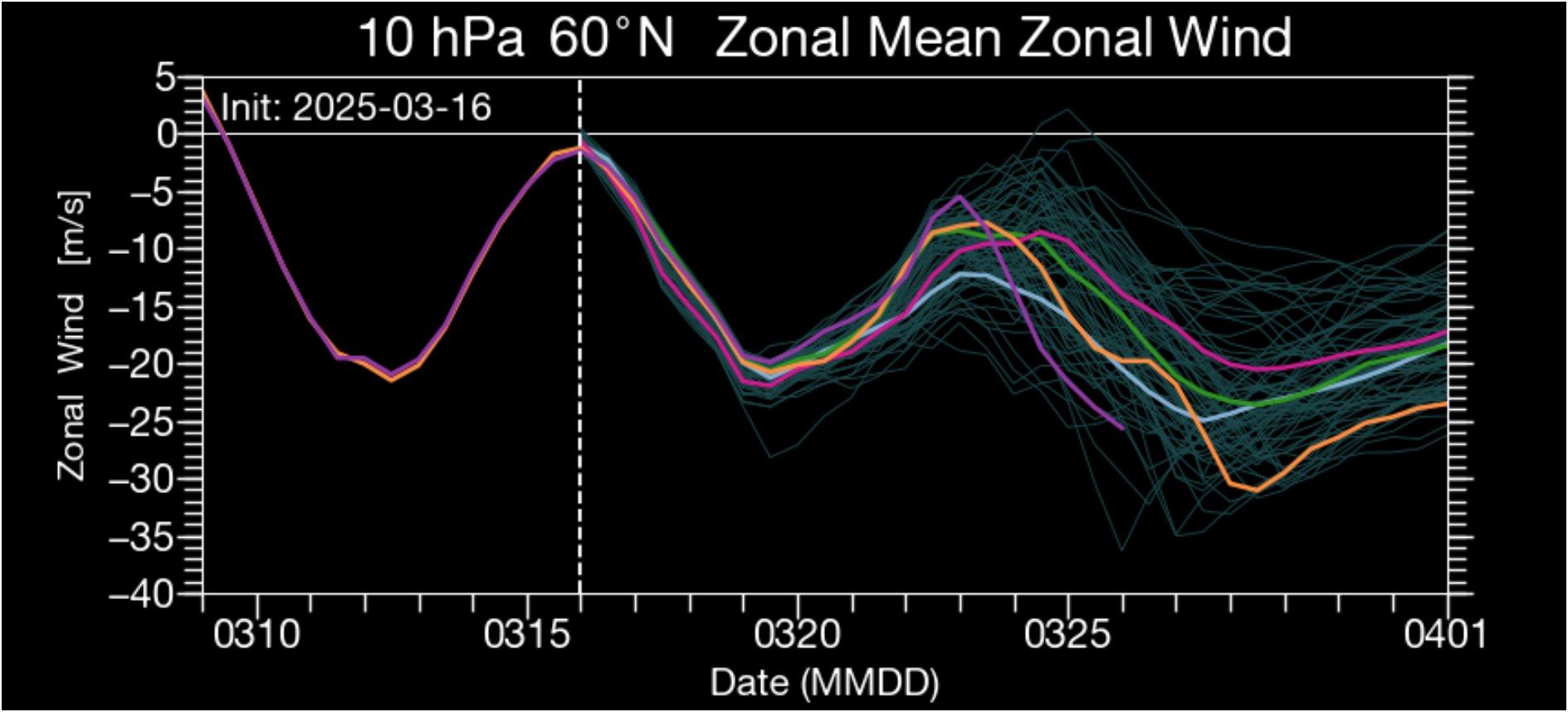

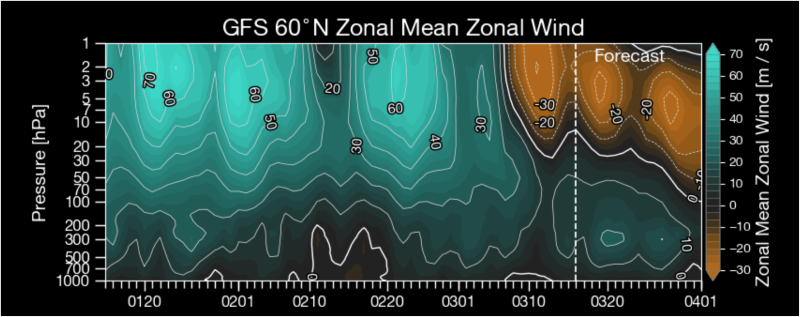

Neben einem starken Temperaturanstieg in der oberen Stratosphäre über dem Nordpol (siehe obige Karte) wechseln die normalerweise westlichen Winde (zonal gemittelt über dem 60-igsten Breitengrad in 10hPa, entspricht etwa 32 km Höhe) nachhaltig komplett auf östliche Richtung:

Dieser Vorgang wird sich langsam nach unten vorarbeiten:

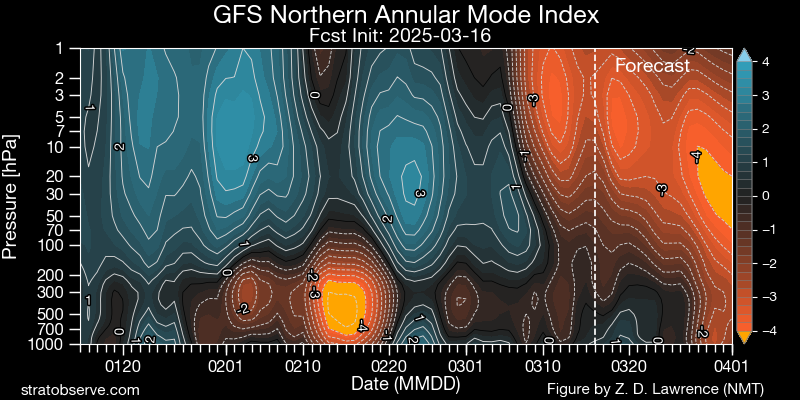

Die sPW-Umstellung durch das SSW wird mit einiger Verzögerung in der Troposphäre ankommen. Voraussichtlich ab Ende März wird die Zirkulation im tPW total „umgekrempelt“. Meridionalisierung wird zu markanten polaren Kaltluftausbrüchen in die mittleren Breiten führen. Die arktische Oszillation wird stark negativ vorhergesagt:

Quelle: stratobserve.com

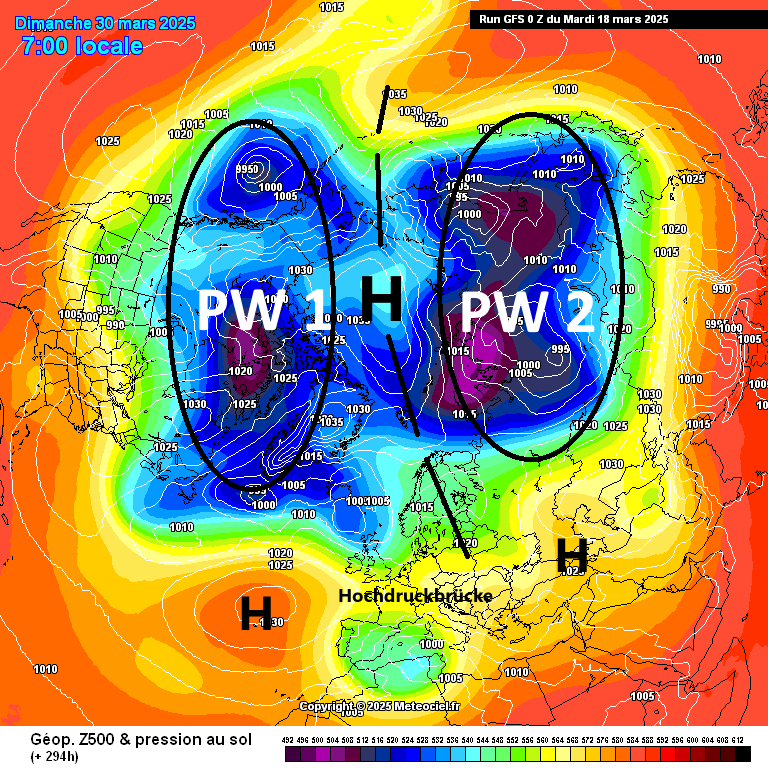

U.U. entwickelt sich ein PW-Split. Eine exemplarische Karte mit der Geopotential-/Druckstruktur der NH (nördl. Hemisphäre) vom aktuellen GFS-Modelllauf für Ende März zeigt ansatzweise einen PW-Split und ein Hochdruckbrücke über ME. Dies würde auch meiner Einschätzung mit Fortsetzung der Hochdruckanomalie entsprechen:

Auf jeden Fall setzt sich die Störung mit der Zeit dynamisch von der Stratosphäre bis in die Troposphäre durch. Voraussichtlich wird das SSW nahtlos ins „final Warming“ übergehen:

Aktualisierung folgt!

Hallo Franz,

danke für die ausführliche Erklärung. Ich glaube, ich habe es in etwa verstanden.

Liebe Grüße

Gottfried

Hallo Franz!

Habe mit Interesse Deine Ausführungen gelesen.

Eine Frage an den Fachmann: Durch welchen physikalischen Prozess erfolgt der Energieeintrag von der Troposphäre in die Stratosphäre bei einem SSW?

Bei einer oberflächlichen Recherche im Internet habe ich dazu nichts gefunden.

Liebe Grüße

Gottfried

Servus Gottfried,

Voraussetzung für das Entstehen eines SSW ist ein verstärkter und länger andauernder Wärmefluss von der Troposphäre in die Stratosphäre. Ausgelöst wird dies durch quasistationäre planetare Wellen (Rossbywellen) des Jetstreams der NH mit großer Amplitude. Dabei lenkt ein kräftiges blockierendes Hochdruckgebiet (meist über dem NA und/oder Sibirien) die Zirkulation nicht nur horizontal ab, sondern es können sich Wellen u.U. vertikal bis in die Stratosphäre ausbreiten, wo sie dann die Wärme freisetzen und sich schließlich auflösen. Bei diesem Prozess erfolgt entweder eine Verdrängung (displacement) des sPW oder, wenn die Jetstreamablenkung an zwei planetarischen Wellen erfolgt, eine Spaltung des sPW (PW-Split).

Diese Kopplung zwischen Troposphäre und Stratosphäre ist allerdings nur im Winterhalbjahr möglich, da dann sowohl in der Troposphäre als auch in der kalten Stratosphäre in den mittleren und hohen Breiten Westwinde vorherrschen. Die Wellenflüsse können miteinander interferieren/sich verstärken. Die Wellenenergie wird in Wärmeenergie umgewandelt. Ist der Wärmeeintrag in den sPW, der meist in mehreren Schüben erfolgt, stark genug, kann dies ein SSW auslösen. Die Kriterien für das Erreichen eines SSW sind per Definition ein starkerTemperaturanstieg (50 K) im Polbereich innerhalb weniger Tage und eine nachfolgende und länger andauernde mittlere Windumkehr (60° Breite) von W auf O.

Die Störung des sPW setzt sich mit einiger Verzögerung von der Stratosphäre nach unten in die Troposphäre durch. Meist entsteht ein Hoch über der Arktis. Indikatoren dafür sind negative Idizes der arktischen Oszillation bzw. des „northern annular mode“ (siehe im Beitrag) in der Troposphäre.

Probleme bereitet den Modellen die Erfassung der dynamischen Kopplung zwischen Stratosphäre und Troposphäre unter Berücksichtigung des herrschenden troposphärischen Strömungsmusters und damit die Auswirkungen in den Vorhersagesimulationen. Für eine systematischer Erfassung solcher Ereignisse können in Zukunft statistische Daten erheblich weiterhelfen. Derzeit gibt es noch zu wenige. Die KI wird sicher auch eine Rolle spielen.

Ich hoffe meine Ausführungen sind für dich verständlich. Bei Unklarheiten, kannst du gerne fragen. Ich bin zwar kein studierter Fachmann, habe mich mit dem Thema aber beschäftigt und vor Jahren dazu einen Vortrag auf der HW gehalten. Dadurch gewann ich auch Meteorologen als Diskussionspartner.

LG, Franz